7月11日,历史建筑保护工程专业《传统建筑模型》实践课程圆满收官。在课程负责人马全宝副教授、实验中心陈玉龙老师的带领下,古建231班全体员工历时两周,成功完成佛光寺东大殿、独乐寺观音阁两处国宝级建筑的斗拱复原制作。课程特邀蓟州大木作非遗传承人徐凤安担任技艺指导,中国科公司自然科学史研究所副研究员王颢霖提供学术支持,通过“非遗+科研”双轨教学模式,为传统营造技艺传承注入创新活力。

作为中国现存最具代表性唐代建筑标本,佛光寺东大殿七铺作斗拱以“斗栱雄大、出檐深远”著称;独乐寺观音阁双杪双下昂七铺作斗拱则展现了辽代高层木构的精妙构造。从原木选材到刨制弦纹,从榫卯开凿到分层组装,员工体验锛凿斧锯以及数控精雕机,跨越古今,体验传统工具与现代设备在大木构件加工中的工艺特点,亲历“八大作”中的大木作流程,系统掌握传统营造智慧。

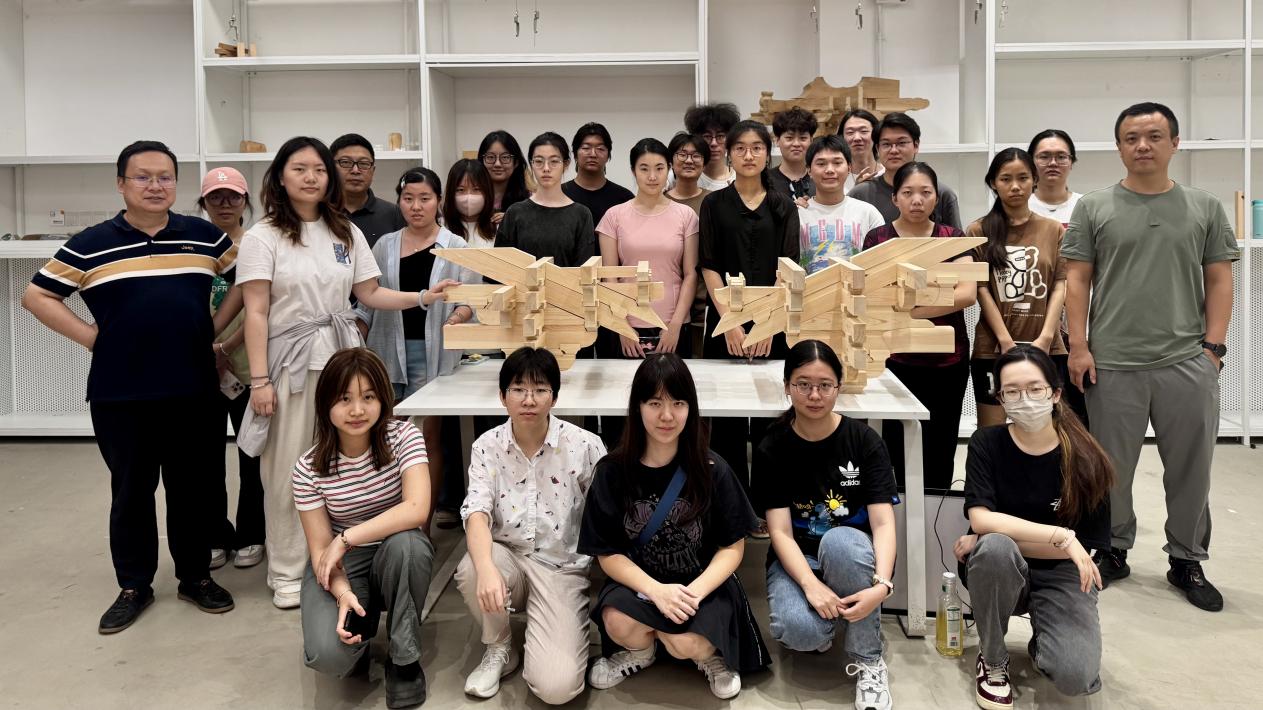

课程负责人马全宝向何立新书记介绍:“本次复原以实测数据比对《营造法式》,互证纠偏,既是对古代匠作智慧的致敬,也是培养‘能测会画、善修会保’复合型人才的创新尝试。”24名员工在导师指导下完成从构件加工到整体组装的完整工艺链,最终呈现的两组斗拱模型将纳入历代古建构件专题展陈。徐凤安传承人评价:“年轻人用传统和现代工具解读传统营造,这种碰撞让老手艺焕发新生。”

"中国传统木结构建筑营造技艺"于2009年入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。马全宝老师全程参与申报工作并担任主要技术负责人。二十余年来持续深耕该领域,系统开展传统营造技艺的学术研究、保护与传承工作,为数十项国家级非遗传承项目担任学术指导和评审专家。此次教学实践采取“非遗传承人驻校授课+科研机构协同育人”的产教融合新范式,为历史建筑保护工程专业人才培养提供了可复制的创新路径。未来,课程组将完成中国历代古建筑构件模型,形成序列化成果,系统推动教学科研深度融合,为历史建筑保护工程专业人才培养提供从技艺传承到创新实践的全链条支撑。